Eine tolle Überraschung

Kinder der OGS Herbern Ferienbetreuung überbrachten ein Modell der Mariengrundschule Herbern für die aktuelle Ausstellung „Die Welt im Modell“. Leere Milchtüten bildeten Mauern und Dach. Mit viel Liebe zum Detail wurden Außenwände, Schulhof und Eingang gestaltet. Sogar die Bushaltestelle und der Baum vom Schulhof wurden nicht vergessen. Das Schulmodell fand einen Ehrenplatz in der Ausstellung, die samstags und sonntags von 15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet ist.

Foto frei zur Veröffentlichung: Budde/Heimatverein Herbern

Modell der Mariengrundschule Herbern von der OGS

Die Befestigungsanlage ist auch im Detail originalgetreu nachgebaut. Wer es genau wissen möchte, kann sich die Holz-Erde-Mauer in Haltern im Römermuseum anschauen.

Emil Freise (li.) und Jan Hänser (re.)

„Mein Vater und ich haben die Holz-Erde-Mauer 2021 gebaut, da ich mich zu der Zeit sehr viel für die Römer interessiert habe. Unsere Vorlage dafür war die Holz-Erde-Mauer aus dem Römermuseum in Haltern (am See). Zwar hat der Bau uns sehr viel Zeit und Nerven gekostet, aber noch viel mehr Spaß hat es gemacht“, schreibt Jan Hänser (11) zu seinem Modell, das in der Stube hinter der Küche im Museum Heimathaus steht. Zusammen mit seinem Freund Emil Freise hat er diese römische Befestigungsmauer, für deren Bau keine Steine erforderlich sind, für die aktuelle Ausstellung „Die Welt im Modell“ im Museum Heimathaus nochmals aufgebaut. Mit viel Liebe zum Detail und noch mehr Playmobilfigürchen haben die beiden Jungs eine Alltagssituation in einem Römerlager nachgestellt. Dazu haben die Freunde auch ein kleines Video gedreht, das man per QR-Code auf seinem Handy anschauen kann. Es geht um einen Überfall auf das Lager, um den Schatz zu rauben. Die Hauptrolle in dieser Geschichte spielen natürlich die Playmobilfiguren.

Dieses Modell und viele andere interessante Ausstellungsstücke befinden sich in der aktuellen Ausstellung „Die Welt im Modell“ im Museum Heimathaus in der Altenhammstraße in Herbern. Das Museum ist jeden Samstag und Sonntag von 15.00 bis 17.00 Uhr geöffnet.

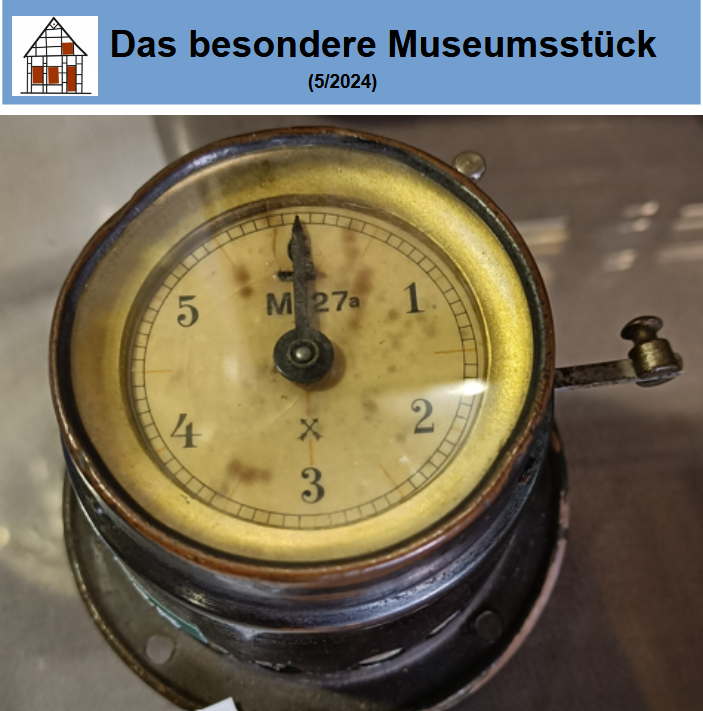

Das besondere Objekt hinter dem Museumsfenster:

So telefonierte man früher: Fernsprechverkehr in Herbern

Bereits seit 1907 gab es in Herbern den Fernsprechverkehr. Bei den auf alten Postkarten sichtbaren Leitungen handelt es sich meist um Telefonleitungen, denn elektrischen Strom gab es erst 1921.

Zunächst gab es im Herberner Telefonnetz lediglich zweistellige Nummern. Die Nr. 1 hatte das Hotel Westhues (heute Wolfsjäger). Die Herberner Gemeindeverwaltung war unter der Nr. 4, die Rentei von Schloss Westerwinkel unter der Nr. 13 zu erreichen.

Nahm man den Hörer ab, um zu telefonieren, erreichte man das „Fräulein vom Amt“, das die Handvermittlung vornahm. Das Postamt befand sich zu der Zeit in der Südstraße 38. Die Bezeichnung „Kaiserliches Postamt“ ziert heute noch die Hausfront in goldenen Buchstaben. 1954 wurden in Herbern die technischen Voraussetzungen für 250 Selbstwahlanschlüsse geschaffen. Telefonieren war aber nur von 9.00 bis 21.00 Uhr möglich, dann wenn die „Fräuleins vom Amt“ im Schichtdienst im Postamt saßen und auf der Schalttafel die Verbindung von Hand „stöpselten“.

Das Telefon galt zunächst noch als Statussymbol. Zum Teil musste man lange warten, bis die technischen Voraussetzungen für mehr Anschlüsse geschaffen waren. Bis in die Siebziger teilten sich mehrere Familien ein Telefon. Gerade Fern- bzw. Auslandsgespräche waren zudem sehr teuer. Häufig kam es zu Überlastungen der Telefonnetze – auch deshalb stand die Forderung „Fasse dich kurz“ im Raum. Zum Zeitmessen wurden anfangs Sanduhren verwandt, bis sich die Uhrenwecker durchsetzten. In der Ausstellung findet sich eine solche Telefonuhr. Die Pfeilmarke zeigt, dass sie von der Fa. Hamburg-Amerikanische Uhrenfabrik wahrscheinlich vor 1930 gefertigt worden war. Sie zählt 6 Minuten und gibt dann ein Signal. Am rechten Hebel wird die Uhr aufgezogen, mit dem oberen gestartet bzw. gestoppt.

Heute telefonieren viele grenzenlos zum Teil zu Pauschaltarifen, und das Surfen im Internet gibt es dann noch gratis dazu.

Traumküche aus Blech

Mit einer bemalten Blech-Rückwand, an der Miniaturen von Elektro-Großgeräten und Schränken aufgemalt oder befestigt sind, spiegelt die Puppenküche den Zeitgeist der 60er Jahre wider. Besonders die Hersteller Fuchs und Seidel beherzigten in der Gestaltung ihrer Spielzeuge eine Forderung des Praktischen Haushaltsbuches: „Die Schönheit der Küche ist ihre Zweckmäßigkeit. Das schließt aber nicht aus, dass sie zusätzlich eine persönliche Schönheit aufweisen kann, die ihr die Kühle eines Laboratoriums nimmt: eine bunte, farben-frohe Fensterumrahmung, ein kleiner Krug mit Blumen oder im Farbton glücklich ausgewählte Wand- und Fußboden-beläge.“

Durch Abbildungen von Vasen mit bunten Phantasieblumen und im Stil der Zeit gemusterte Vorhänge sowie durch farbige Vorratsschütten und Schranktüren werden diese Vorgaben im Miniaturformat verwirklicht. Aufgemalte Fenster gewähren einen Ausblick auf die „unmittelbare Nachbarschaft“. Bei Fuchs-Küchen fällt der Blick des aufmerksamen Betrachters auf ein kleines Mädchen, das freudig seinen offensichtlich gerade von der Arbeit heimkehrenden Vater begrüßt. Bezieht man das am Straßenrand geparkte Mittelklasseauto in seine Betrachtungen mit ein, ergibt sich als Gesamteindruck das Bild einer jungen Familie, die es bereits „zu etwas gebracht hat“ und sich ein Eigenheim in der Stadtrandsiedlung, einen PKW sowie eine moderne Einbauküche leisten kann. Das beliebte gebratene Hähnchen brutzelt schon im Ofen.

Viele Neuerungen, die in den 60er Jahren in die Küchen Einzug fanden, kann man in den Blechküchen wiederentdecken. So tauchen 1963 erste Dunstabzugshauben auf und innerhalb der Rückwandillustrationen kann man Wanduhren mit integrierten Kurzzeitmessern, den so genannten Eieruhren, sowie elektrische Küchenmaschinen ausmachen.